VOL.3<第0次年(1937年)の満蒙開拓青少年義勇軍>

NO.7 饒河(ジョウガ)少年隊 その5 第三次寮生 (後編)

※煩雑を避けるため、”満洲”を””抜きで満洲と表記します

1937年の北進寮

東宮は年頭にも、「朝ぼらけ烏蘇里の岸に若人の口すすぎする溌剌のすがた」 などの歌を詠んでいます。

この歌の所収は機関誌 『大和』 の創刊号です。12月1日の大和村村会で発行を決定し、その編集は石森と、同年齢で大谷学生の小林富雄が任されました。早速年明けの1月に創刊号を出し、月に一度、8月15日の第八号まで欠かさず出しているようです。

推測なのは、石森の『饒河少年隊』 に 『大和』 の掲載はなく、7月23日に入寮した第三次寮生の戦後の記録 『「桜樹」たちは‥』(桜樹会編、1994)に第八号と第九号が掲載されていることによります。

第八号の編集後記に、「新生の人々に原稿を募集して見ましたが、まだ落着かぬ故か余り集まりませんでした。来月は皆大いに出して下さい」と書いた「編輯子」は小林富雄と石森です(資料1)が、両名とも第八号を出した8月15日から1週間の間に相次いで北進寮を去りました。

急遽担当を引き継いだのは第二次寮生の田村勇四郎と、入寮したばかりの第三次寮生鈴木正七です。9月15日発行の第九号編集後記に、「石森、小林君が急に留守になった為今月号は一寸まごつきましたが何とか形ばかりは出来ました」と、戸惑いを隠せません(資料2)。

小林富雄の退寮を最後に、第一次寮生はほぼすべて饒河少年隊を離脱しました。唯一残ったのが南鄕高等国民学校長松川五郎の勧めで参加した小林謙吾です。加藤推薦の第一次寮生は5人いましたが、小林謙吾以外はすでに饒河を去っていました(死亡1名、入営2名、早期退寮1名)。

一方で、石森の観察の通り、第二次寮生の相当数は農業移民化への抵抗感をさほど持たなかったようです(資料3)。石森らと同じ時期までに少なくとも6名が退寮していますが、同じく少なくとも7名がとどまりました。

和やかに明けた1937年ではありますが、年の半ばの三次生の入寮にともなうさまざまな動きによって、饒河少年隊史上における激動の一年になりました。

新寮舎の建設

これまで述べてきたことを整理すれば、第三次寮生の募集は、遅くも1936年6月の加藤等の北進寮視察によって方向付けられたとみてよいと思います。加藤等の視察が最初なのか、それ以前にすでに饒河少年隊の拡充を唱えた者があったのかは現段階ではわかりません。

石森ら寮生が藤農業指導員から「来年の宿舎建設は百名程度収容のものを予定している」と聞かされ、「いよいよ拓務省あたりから資金が出されるのではないかと予測」したのは同年12月前後のようです(『饒河少年隊』135頁)。

そして、年が明け、2月になると、東宮から補助金3万円の支給と第三次寮生百名の加入の知らせが届きました(資料3)。拓務省からの補助か、満拓からか、補助金の出所は不明ながら、東宮の初志が変質を余儀なくされたことは間違いないでしょう。

凍土のゆるむ3月下旬から新しい寮舎の建設作業が本格化します。小南山、大南山と呼ばれる小高い二つの丘に囲まれた細長い寮舎のすぐ向こうにはウスリー川が流れ、ソ連が領有権を主張し、ソ満(日)間でなにかとトラブルの多い中ノ島もすぐ目の前です(資料4)。

資料5は「饒河城街鳥瞰図」です。資料4の「新北進寮鳥瞰図」に方角をあわせるため逆さにしてあります。もとの北進寮は城壁内にありました。城壁というには粗末な土塀だったようですが、それでも「城内における町の治安は平和そのもの」(『饒河少年隊35頁)でした。

城内に近い小南山の裾野の向こう側を囲むようにして土塀が築かれているので、大南山は城外です。新しい北進寮は二つの丘の間、城外の方に建てました。土塀の外は「匪襲」の怖れのある危険な地帯、石森達寮生はあまり意識しなかったようですが、加藤完治は完成後の新北進寮を見て、「生きた教育が出来る」と絶賛しています。(資料6)

わざわざ危険のともなう場所を選んだのは、饒河少年隊創設当初からの指導員である三宅一です。 三宅は東宮公館員の一人でしたから、東宮鐵男に心酔し、東宮の「極東共和国建設」の夢や饒河少年隊に託した思いなどに共鳴していました。東宮の描いた大和村北進寮のありようが変容していく状況には複雑な思いがあったことでしょう。周囲の反対を押し切って新北進寮建設の地を城外に選定したのも、「建設の礎石たる修養をなせ」(北進寮寮生心得の一)などと唱えた東宮の初志を示したかったのではないかと思います。

東宮鐵男の最後の意地

饒河城街の面前を流れるウスリー江の中洲である中ノ島はソ連が領有権を主張していましたが、警備も薄く、従来は満洲国側も自由に行き来していました。しかし、日中関係が一触即発の時代を迎える頃、ソ連の親中反日の旗幟が鮮明になり、中ノ島にもソ連兵の警護の目が光るようになりました。

6月後半、立て続けに中ノ島に渡った朝鮮人、日本人、満州人がソ連兵に拉致されたり射殺されるという事件が起こります(資料7)。すると7月28日の朝、突然、東宮が満洲国海軍の砲艇2隻で現れ、水兵を率いて島に上陸し電話線の爆破を手はじめに、ソ連の施設を次々に破壊したのです。

川岸で固唾を飲んで見守っていた寮生や住民は、2時間ほどで引き揚げてきた東宮を拍手喝采で迎えました。その後、東宮は2泊して離驍するまでの間、新寮舎や農場を見てまわり、寮生を集めて話をしています。

つい数日前に到着、入寮したばかりの三次寮生にとって、最初で最後の東宮の訓話になりました。その三次生の記録によれば、

「自分は少年移民遂行の為身体を捧げて居り、若し諸君が苦労を厭って内地へ帰ることがあっても、自分は最後迄この饒河の地に頑張る覚悟だ」(『饒河少年隊』165頁)

と宣言、三次生にとっては誠に心強い激励であり、大いに感激しています。

しかし、この宣言とは裏腹に、東宮は離驍して3日後に水戸聯隊付に転勤を命じられ満洲を離れることになります。 実は中ノ島奪還に来饒した時点で、すでに異動の内命があったのではないかという声が専らのようです。だとすれば、中ノ島奪還は饒河少年隊への最後の置き土産であり、宣言は自らは果たせない饒河の地の死守を三次生にまで託す思いから出たものかも知れません。

法元寮長の抵抗

第三次生を激励した東宮ですが、大和村北進寮当初の計画にはなかった百人もの増員について、恐らくは乗り気ではなかったと思います。それを裏付けるのが、加藤完治の相変わらずの猪突猛進ブリに対する饒河側の抵抗です(資料8)。

加藤が6月27日に満洲に向かったのは、「国策移民の遂行に対するあらゆる摩擦を除去」せんがためです。喫緊の仕事は、募集に応じて友部に集まった第三次饒河少年隊の受入れについて、「愚図愚図言う」現地側を説得することでした。

北進寮側の現地責任者として想定されるのは法元寮長でしょう。3月に一時離饒しましたが5月に戻り、不安にかられていた寮生を安堵させました。ちょうどこの頃、第三次寮生の募集が始まり、月末からは2ヶ月の予定で友部の国民高等学校で訓練が行われていました(13号 資料9の長野県における募集要綱参照)。

この間のどこかで、国内から北進寮に受入準備の打診があり、東宮の意を汲む法元などが抵抗したと推測できます。

結局予定通りに三次生は7月23日に入寮し、法元は、「北進寮が拓務省管轄の純然たる移民団」になれば加藤流の教育方法になるだろうから「自分のいる所ではない」として8月に辞任、帰国します(『饒河少年隊』168頁)。

公募の実態

拓務省の募集に応じて長野県が各市町村長、各学校長に4月30日付で通牒した募集要綱によれば、応募の締切は5月15日、20日頃銓衡を行い即刻採否を決めるとあります。

一斉に銓衡試験をするかのような表現ですが、実際にはさまざまな採用例がありました。資料9は要綱に近い例ですが、銓衡当日の採否決定ではありません。同じ長野県出身者の中にも、満洲に憧れ県の拓務課に問い合わせておいたところ、翌年の5月に役場から連絡を受けた例もあります(野口康市の証言 『「桜樹」たちは‥』36頁)。

宮城の井上隆は南鄕村の皆川七之助のツテで参加しました(資料10)。

募集要綱には、募集人員は20名、全国で80名と注記していますから、長野県の割合がずいぶん高いことになります。上述の野口康市は、長野県20人、宮城県20人、山形県20人、他から20人で合計80人だったと証言しています(『下伊那のなかの満洲』 満蒙開拓を語り継ぐ会、2008)。

長野県以外では募集要綱に類する資料は未発掘ですが、実態として、入寮した64名の出身県の内訳は、

で、野口の証言を裏付けています。

さらなる寮舎の建設

募集要綱で注目すべきは以下の応募資格です。

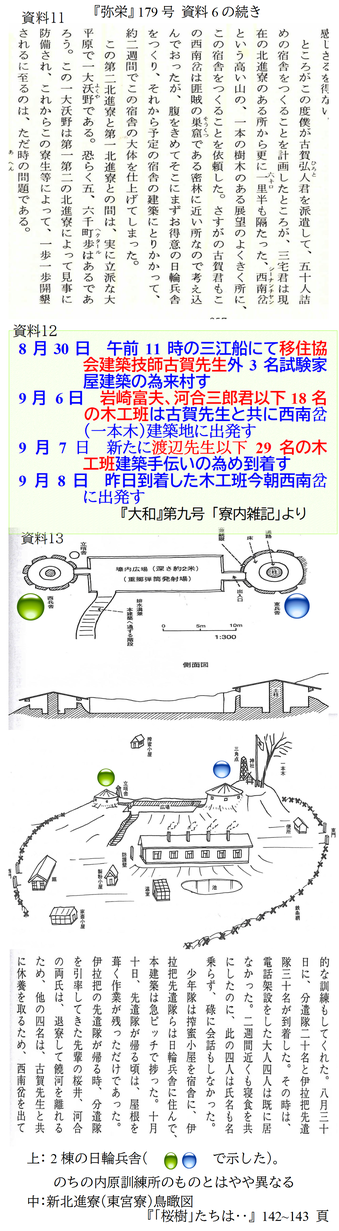

前段の年齢条件は、これまでの「少年移民」という曖昧な表現に具体性を持たせました。後段の「大工、鍛工、機械工、ブリキ職」は、おそらくは「木工班」を編成するためだったと思われます。寮舎の建築のための即戦力です(資料12)。

三次寮生には先輩達手造りの新寮舎が小南山、大南山の谷間に用意されましたが、入寮から1ヶ月余にはさらに新しい寮舎の建築に取りかかっています。資料11は資料6の続きです。新寮舎の建築は加藤の指示と読み取れますが、はたして加藤個人の仕業でしょうか。

加藤が派遣したという古賀弘人は、のちの内原訓練所を象徴する日輪兵舎の考案者です。寮生達は古賀を満洲移住協会の所属と受け止めています(資料12)。北進寮から数キロ西の西南岔(シーナンチャン)で新寮舎の一部として日輪兵舎の建築(資料13)の指導をしたのちには関東軍の軍属になる古賀を、加藤が自らの思惑だけで自由に指示できるとも思えません。加藤の記述にはしばしば粉飾があるので注意が必要です。

ただし、加藤自身は触れていませんが、9月7日に饒河に到着した「渡辺先生」とは日本国民高等学校職員の渡辺亀一郎のことで、彼は間違いなく加藤に派遣されたはずです。

渡辺は、西南岔で古賀から日輪兵舎の建築技術を学び、帰国後、遠からず青少年義勇軍の国内訓練所となる内原で日輪兵舎大量建設の指導にあたりました(その過労で1938年3月25日死去。『満州開拓と青少年義勇軍』 177~179頁)。

伊拉哈少年隊への地ならし、そして青少年義勇軍へ

9月6日と7日の木工班は、6日の18名が第三次寮生です。募集時に応募した大工、鍛工等の経験がある少年達かも知れません。7日の29名は、 8月30日に哈爾浜に到着し、翌日「饒河少年移民村建設作業応援」に向かった伊拉哈少年隊100名中30名のことです(渡辺を加えた人数と思われる。12号参照)。

木工班が共通しているだけでなく、第三次寮生と伊拉哈少年隊には以下のようにいくつもの関連が確認できます。

等々です。

饒河少年隊三次生には緊急の新寮舎建設の必然性はなかったはずです。「匪賊の巣窟に近い」西南岔の地を選んだのも、三宅とは思えません。西南岔寮舎建設には、伊拉哈少年隊が今後取り組む大規模で過酷な作業の実験的意味合いがあったことが考えられます。

伊拉哈少年隊の募集を決めた関東軍主催の「新京会議」は7月9日に始まりました。6月27日に渡満した加藤が出席したのか不明ですが、7月15日に決定した「青年農民訓練所(仮称)創設要綱」の骨子は加藤が携行した素案と伝えられています(資料14)。

「素案」とは、長野県の饒河少年隊第三次生募集要綱に準じるものと思われます。この素案をもとに、「満拓の中村事業部長」が立案した「青年農民訓練所案」が、上記「青年農民訓練所(仮称)創設要綱」として関東軍の決定事項になったというわけです。

となれば、『満洲開拓史』 は伊拉哈少年隊を「まぎれもなく満蒙開拓青少年義勇軍の先駆」と記していますが、先駆と位置付けるべきは饒河少年隊第三次寮生だったはずです。(1984年以来多数の義勇軍に関する論文を発表し、当時「得られた知見は今なお有効である」(『満蒙開拓青少年義勇軍史研究』2008)と自負する白取道博氏が、いっさい饒河少年隊に言及していないことは不思議です。)

その後の饒河少年隊

ところが、当の第三次生には、自らが青少年義勇軍の先駆、嚆矢であることの自覚はなさそうです。それどころか、義勇軍とは一線を画したいという思いが強いのです(資料15)。 その理由として、自らは饒河少年隊員として応募、参加したこと、1938年2月以降義勇軍制度が発足、確立する過程で指導員から義勇軍に移行した旨の説明はなく、饒河少年隊員としての自覚を持ち続けていたことなどが大きいと思います。しかも、指導員が次々変わり、結局は寮生自身で自治的な運営をしていたため、なおさらです。

しかし、3年間の訓練生活後は開拓団に移行する義勇軍制度の原則が適用され、1940年春、第一次年義勇隊より1年早く義勇隊開拓団として湯原県晨明に入植したのです。

すでに1938年3月、袂を分かった在饒の先輩寮生は改めて大和村に入植、個人経営に移行しました。全員が離饒した大谷学生ともども義勇軍とは無縁ですが、少年移民の先駆としては解明すべき点が多々あると思います。

▼PDF版は以下からダウンロードできます

<一時休刊のお知らせ>

いつもご愛読いただきどうもありがとうございます。

本連載は一時休刊とし、

2025年3月15日より再開を予定しています。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

コメントをお書きください